251105

251105

5年生は、算数で、平均に関する学びをしていました。今日の学びは、実用的と感じました。地図上の距離を、5人が測りました。地図上の距離の算出方法として、どちらが適切かという趣旨の問題でした。測定結果は、2.02、2.04、2.01、4.03、2.02の5つ。考え方(A)は、5つの平均を算出するというもの。考え方(B)は、4.03を除いた残りの4つの平均を算出するというもの。考え方(B)が確からしいと考えます。他の4つのデータがおおよそ2であるのに対して、およそ2からかけ離れた4.03というデータは、何かおかしいのではないかと考えます。データを取り扱うとき、他のデータからかけ離れたデータを除くという考え方があることは、知っておくとよいと思います。ただし、工場などで品質を測定した場合、他のデータからかけ離れたデータだからといって、無闇に取り除くのはよくありません。品質不良の可能性があるからです。データの扱い方は、おもしろいですね。

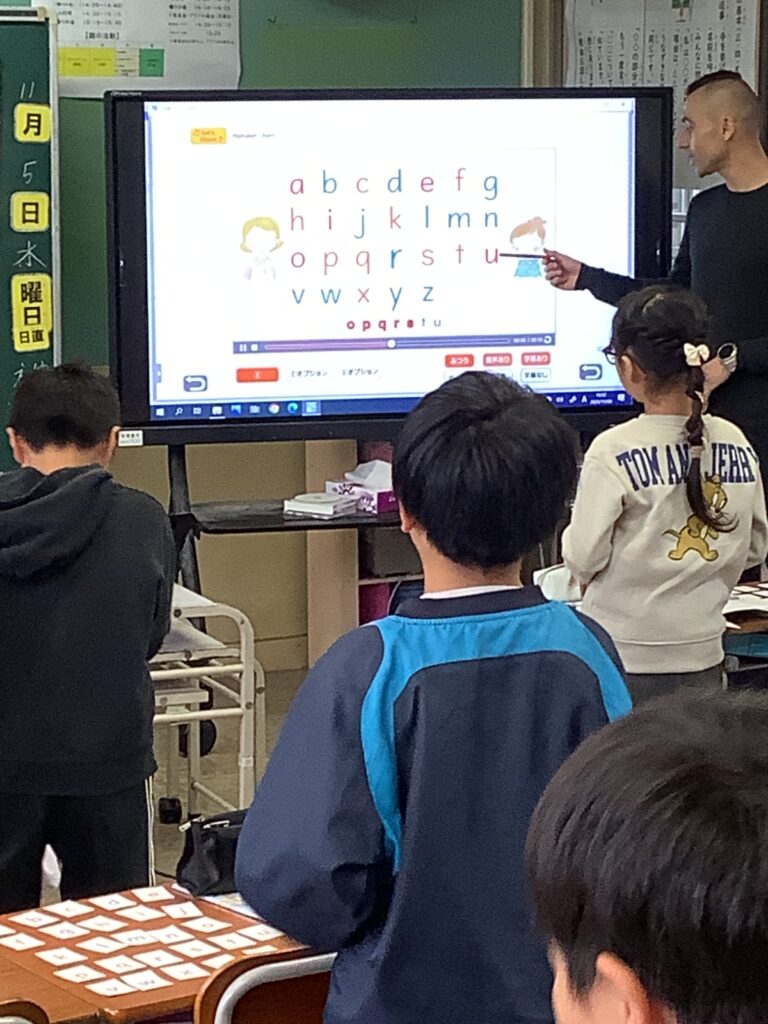

4年生は、外国語で、ALTのオレ先生と、アルファベットの学びをしていました。ほとんどの子どもが、完璧に、アルファベットの歌を歌えていました。

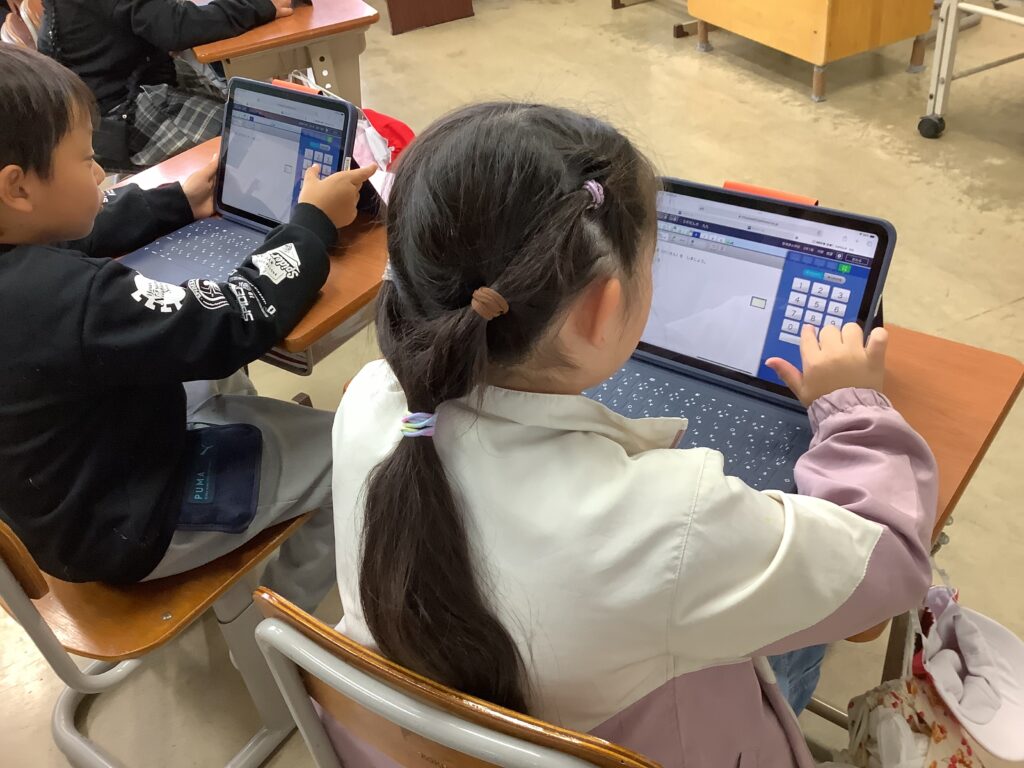

2年生は、デジタルドリルの使い方を習っていました。今、覚えている「かけ算九九」もデジタルドリルでやると新鮮です。正解するとポイントがつくので、ゲーム性がありやっていておもしろそうでした。漢字のデジタルドリルもありました。デジタルドリルの採点は厳しいです。字が整っていなかったり、棒の長さが違うと、不正解と判定されます。2年生の最初に習った漢字だったようですが、復習が必要な子どもが多かったように感じました。九九のがんばりはよくわかります。漢字もがんばってきれいに書くようにしましょうね。デジタルドリルのよさのひとつは、先生のみとりができることです。困りがありそうな子どもがいるかいないか、タブレットで確認ができます。学習履歴も残ります。すきま時間に、ドリルとして活用できます。デジタルドリルのよさを上手に活用していくことが、学校の課題と考えます。

6年生は、「卒業論文」として、「将来の夢」という作文に取り組んでいました。そうですね、いよいよ卒業が視野に入ってきましたね。これを機会に、将来の夢をじっくりまじめに考えてみるのがよいと思いますよ。11月12日の半導体出前授業の前に、前座で、「自分の将来を考えよう」という話を、校長先生から10分間させてもらいます。これも参考にしてもらえるとありがたいです。