251006

251006

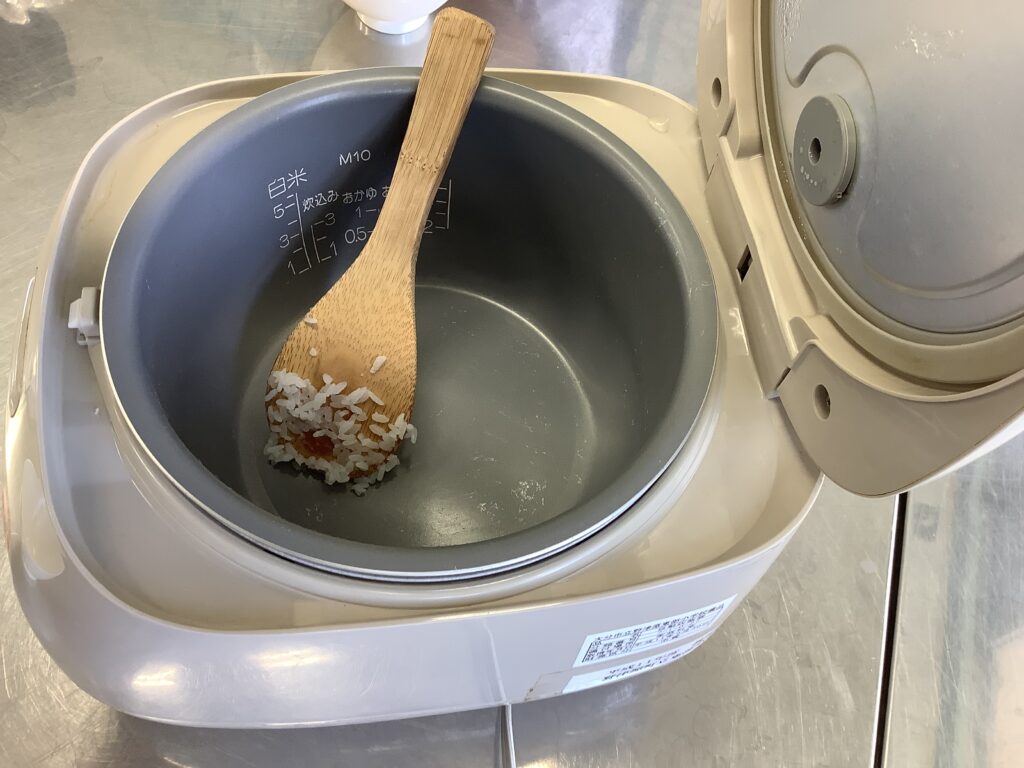

5年生は、自分たちで田植えをして、自分たちで稲刈りをして収穫したお米を炊いて、おにぎりを作り、試食会を開催していました。私も、田植えには参加したので、塩結びをいただきました。ありがとうございます。新米。自分で植えたお米。ことばの響きだけで、もうおいしく感じます。塩だけで十分な美味しさ。すぐに、お米はなくなっていました。

3年生は、32✕3など、(2けた)✕(1けた)の計算の仕方を学んでいました。32を30と2に分けて考えると、考えやすくなります。30✕3=90、2✕3=6、だから、合わせて96、となります。整理すると、十の位と一の位に分けて考えればよい。子どものことばを使ったまとめを、3人の子どもが声に出して読んでいました。まとめを声に出して複数の人が読むのは、よい取組ですね。

2年生は、かけ算の学びをしていました。例えば、1パックに3個ずつ入ったプリンが5パックあれば、いくつになるでしょう。3+3+3+3+3で計算できます。でも、かけ算を知っていれば、3✕5=15と、簡単に計算できます。かけ算は便利な道具なのです。

4年生の教室では、日記について、担任の先生が話をしていました。まず、書く量について。自分の考えや思いを、少ない行数で伝えることができますか、という問いがありました。文章の達人レベルになると、無駄を全て削ぎ落し、短い文章で要点を書くことが美徳とされますが、書くことを練習する小学生の間は、書く量は多い方がよいということに、同意します。なぜなら、書く力は書く量に比例するからです。因果関係ですね。次に、漢字について話がありました。習った漢字は、なるべく使いましょうという話。これにも強く同意します。日記などで習った漢字を使うようにすれば、わざわざ漢字テストのためだけに漢字を練習する必要はなくなります。漢字を覚えるのは漢字テストのためではありません。日常的に漢字を使えるようになるためです。2年生の算数の授業中、同じことを担任の先生が言われていました。習った漢字は、漢字で書きますよと。確か、今日、言われていたのは「自分」という漢字でした。算数の授業であっても、漢字を書く大切さを伝えていました。切れ目のない学び、学びの連続性について、伝えていただけることは、とてもよいことだと思います。