251002

251002

今日は、朝活動の時間に、全校集会がありました。月に1回、月初に開催されます。子どもたちに話した内容を紹介します。9月の生活のめあては、「すすんであいさつしよう」でした。自信を持ってめあてを達成できたと思う人に、手をあげてもらいました。挙手した子どもは、80%くらいでしょうか。朝の挨拶で相手意識を持ってきちんと挨拶ができていると感じるのは、自分の方から挨拶をする子ども、こちらを向いて笑顔を見せてくれる子ども、他の人にも挨拶をする子ども、挨拶とともに会釈をする子ども。表現方法は人それぞれですが、相手が気持ちよいと思ってくれる挨拶を想像して、それができるようになればよいですね。大きな声は出ていなくても、口が動いて挨拶をしてくれようとしている子どもにも相手意識を感じます。もう少しがんばれば、声が出ると思います。がんばれ。この話の中で、評価は最終的には他の人がするけれども、自分で自分のことを正しく評価すること、自己評価が大切という話をしました。できていないのにできたと評価したり、逆に、できているのにできていないと評価したりすることがないように、正しく自己評価できるようになってほしいという話をしました。もうひとつは、10月5日は何の日、という話です。日本では、あまり知られていないのですが、World Teacher’s Day、先生の日、つまり、先生に感謝する日です。子どもたちに、カードを準備しているので、先生に感謝の気持ちを伝えたい人は、カードをもらいに来てください、と話をしました。書く、書かないは自由です。主体的に取り組んでほしいと思います。集会の後、早速、カードをくださいという子どもが校長室に来てくれました。わかりました。カードをたくさん、準備しておきますね。

運動会練習が本格的に始まりました。本番に向けて、一生懸命練習して、本番で、自分の実力を十分に発揮してほしいと思います。

5年生が、6月11日に田植えをして、9月29日に稲刈りをして、収穫したお米が学校に届いていました。15kgの袋が15袋。15✕15=225kg。最後の袋は7kgと書いてあるので、225-8=217kg。調べてみました。1kgは、およそ6.7合。1合は、お茶碗2杯分くらい。217✕6.7✕2=2908。なんとお茶碗、2908杯の、ありがたい新米です。もっと計算します。1日3杯のごはんをいただく場合、969日分。2年と239日。田植えの苦労を知っている5年生は、今後、お米を粗末に扱わないと思います。

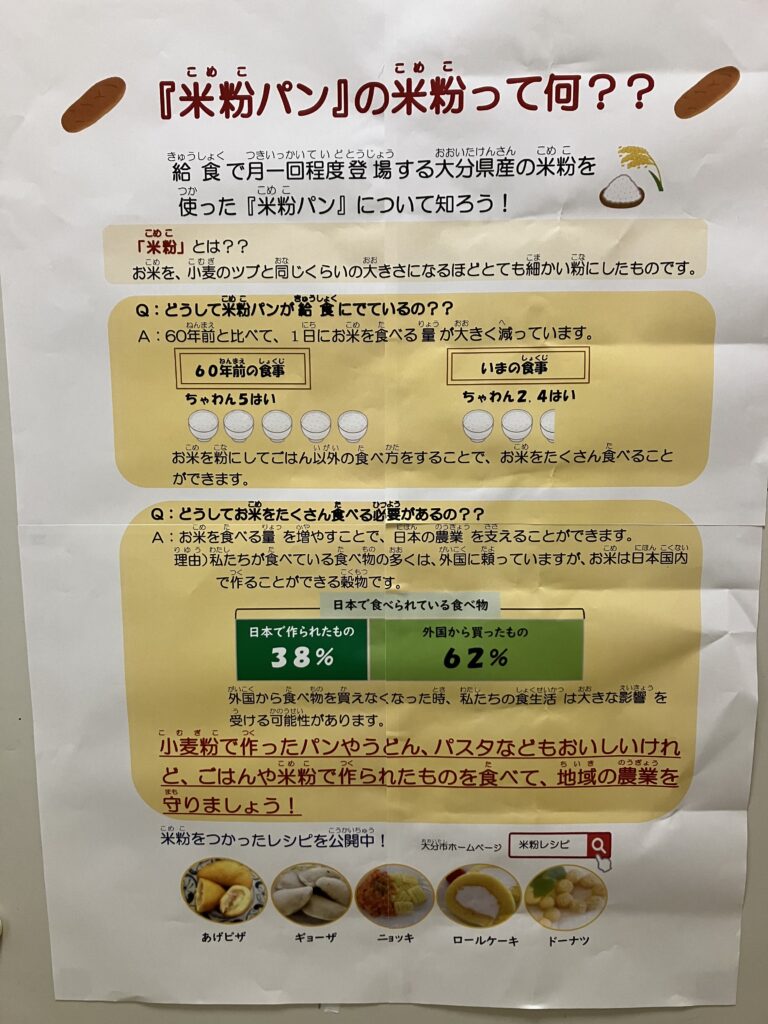

お米つながりで、米粉についてです。昨日、3年生の七瀬柿生産に関する授業に、市役所の方が来られており、米粉に関するポスターをお持ちいただきました。日本のお米、農業を支えましょうという趣旨です。給食室前に掲示させてもらいました。

今日も、もりだくさんの「ひとこと」となりました。

すみません、まだ、続きます。本日、就学時検診を行いました。その時間を利用して、就学時の保護者さん向けに、講演会を開催しました。講師は、キッズコーチングのトレーナーの方。『輝くミライの種を育てる方法 ~入学前にできる個性の見つけ方、伸ばし方~』という演題で講演いただきました。共感する話のオンパレードでした。講演の最初にお話しいただいた「知らないと、目指せない」という言葉は、大変、わかりやすいキーワードと思いました。その通りです。将来の夢や、将来の仕事を考えるときも、同じですね。知らないと、目指せません。同じように思いますので、小学校では、いろいろなことを子どもたちに伝える活動をしているつもりです。体験も大切です。百聞は一見に如かず、です。ティーチングとコーチングの話もありました。小学校の校長、教頭が聞く中で、お話しづらかっただろうと想像しますが、集団の力を一気に高めてくれるのがティーチング。これはこれでとっても大切とお話いただきました。ただ、子どもに対して何かを言ったり、聞いたりする場合、〇〇した?のように、回答が限定されるクローズド・クエスチョンではなくて、どうしたい?のように、オープン・クエスチョンがよい、という話もしていただきました。その通りですね。共感します。ぜひ、子ども扱いするのではなく、一人のひととして、対話をしていただければと思います。ものには表裏があるという話もしてくれました。マイナスのイメージも、見方を変えればプラスのイメージになります。子育て期間は、案外短いものです。子育て世代は働き世代。忙しいとは思いますが、後悔のない子育てをしていただければと思います。