250916

250916

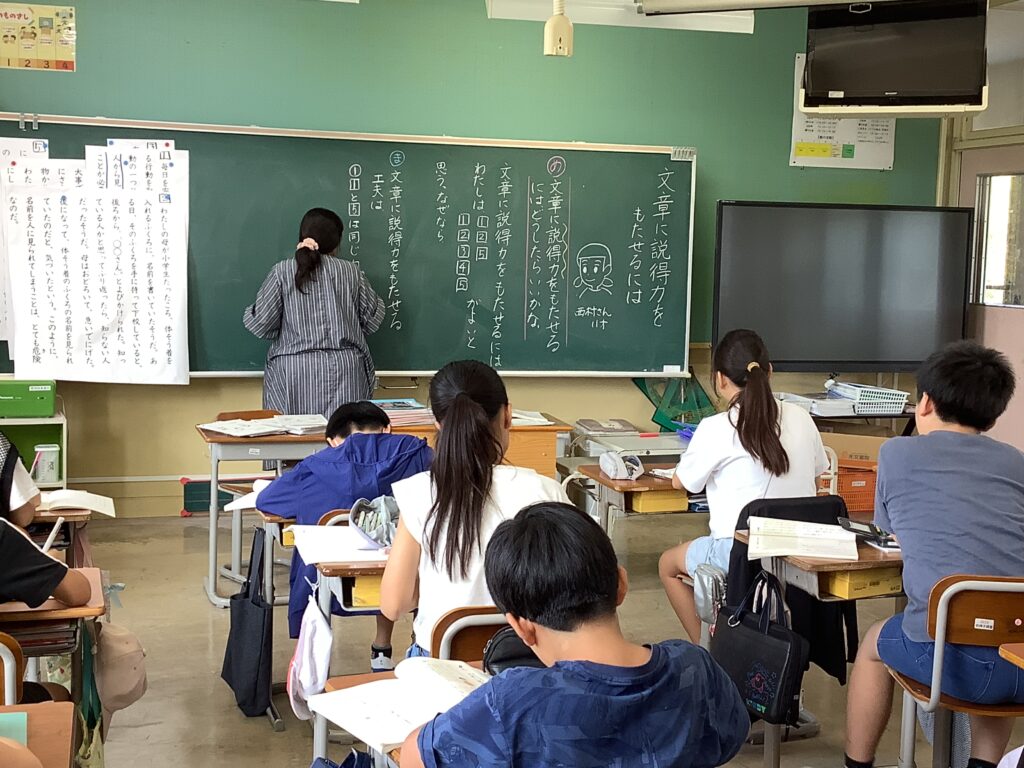

5年生は、国語で、文章に説得力をもたせるには、という学びをしていました。これは、書く力を伸ばすことができそうな学びです。文章に説得力を持たせるには、主張と根拠を示すことが大切。さらに、予想される反論と反論に対する考えまであると、主張に説得力をもたせることができます。まとめで、主張を繰り返すことも効果的。さて、次の時間、5年生は、どういう主張を、説得力をもたせてしてくれるのか、楽しみです。

5年生は、算数で、最小公倍数の学びをしていました。たて6cm、よこ8cmのタイルを、正方形の形に敷くとき、最小の正方形の辺の長さは、何cmになるか、という問題。タイルをならべていくと、たての長さは、6cm、12cm、18cm、24cm、30cm、・・・。よこの長さは、8cm、16cm、24cm、32cm、・・・。正方形の辺の長さは、24cmとなります。この24は、6と8の最小公倍数として求めることができますね。頭の体操になります。

1年生は、算数で、12+3などの足し算と、17-3などの引き算の学びをしていました。一の位に着目して、足し算や引き算をすればよく、最後に10を足せばよいことがわかります。まず、ひとけたの足し算、引き算が正確に、早くできるように練習しましょう。ここは、繰り返しの練習が必要です。指を使うのではなく、すぐに数字を言えるようになる必要があります。正確さだけではなく、早さも必要です。分野は違いますが、英単語と同じです。英単語は、すぐに言えないと、会話では使えません。たし算、ひき算、かけ算(九九)をすぐに使えるようにしておきたいものです。九九は二年生で習いますが、中学年、高学年で、すらすら言えない場合があります。これでは、算数の学びで困ります。遅くありません。確実に早く言えるように繰り返し練習しましょう。

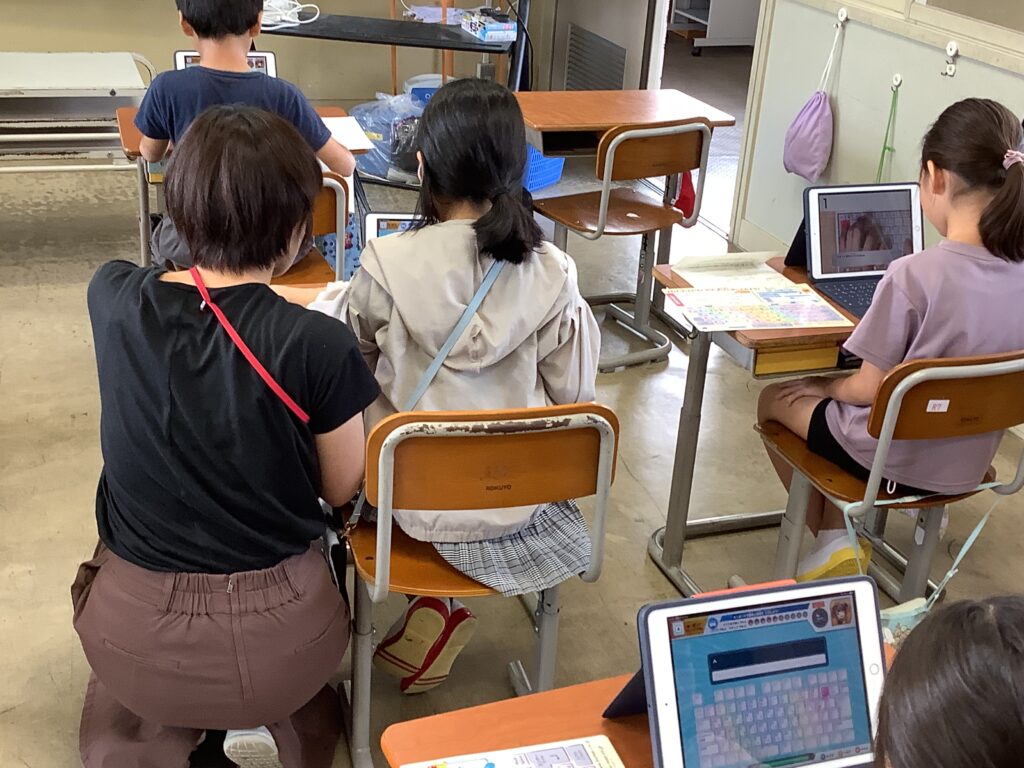

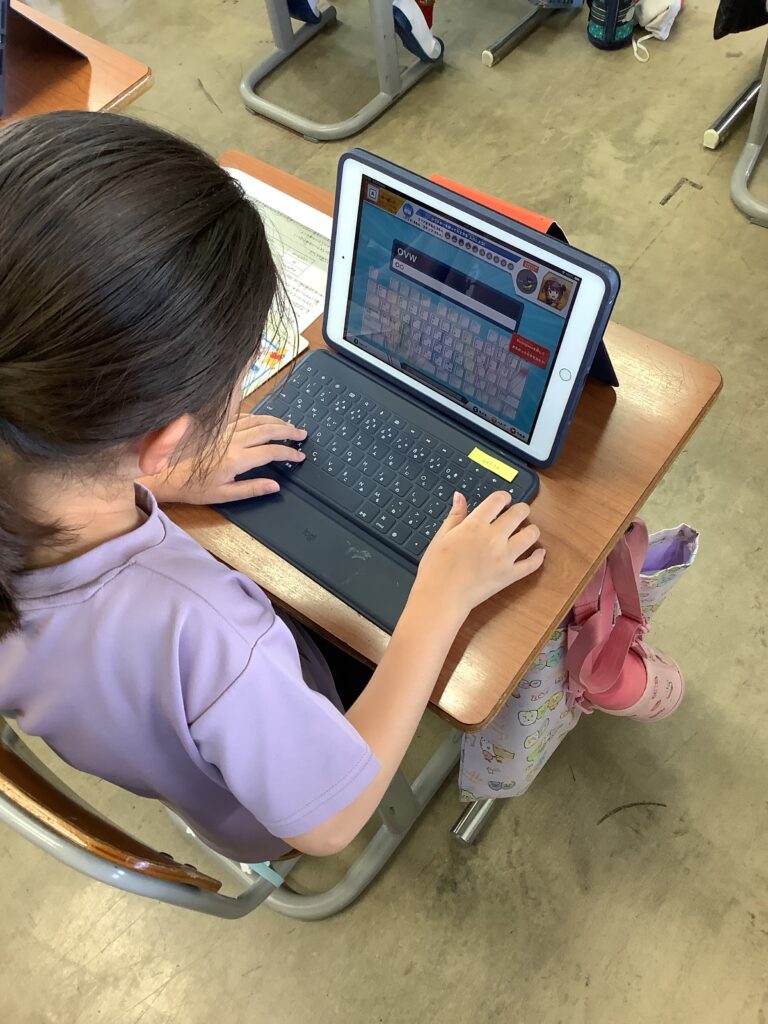

3年生は、タブレットを使って、文字入力の練習をしていました。まずは、アルファベットの入力ですが、大文字にするにはShiftキーと同時に押すなども学んでいました。ゲーム性のあるソフトウェアで、文字入力の正確さ、速さを追求します。